被害イメージ 「2、3日~1週間後は」

(1)応急危険度判定

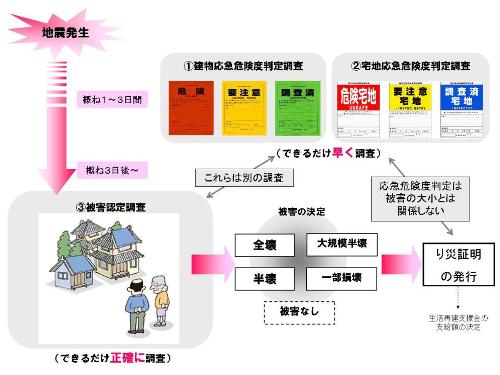

被災した建物、地盤の公的な調査には、大きく分けて3種類あります。地震発生直後に、その建物等の余震等による二次被害の危険性の有無を素早く調べるのが「応急危険度判定調査」で、応急危険度判定士の資格を持った建築士等(市町村等が派遣)が行います。

建物等を外から見て「緑(調査済)」「黄色(要注意)」「赤(危険)」の紙を貼っていきます。詳しくは調べませんので、大きな被害ではなくても念のため黄色や赤の紙が貼られることがあります。

2番目に、宅地地盤の危険度を判定する「被災宅地危険度判定調査」を、行政(市町村)が派遣した判定士が実施します。住宅地の危険度(盛土の流動、液状化など)を判定し、二次災害を防ぐために宅地内に入り判定します。

なお、「応急危険度判定調査」は、被災地内のすべての建物等の二次被害の危険性を素早く調べることが目的で、この結果によって後で生活・建物再建等の支援のため支給される金額が決まるわけではありません。次に説明する「被害認定調査」とは内容が異なることを知っておいてください。